Im österreichischen IFK wurde

die Lage der Kulturwissenschaften diskutiert:

"Ein Symposium über die Situation der Kulturwissenschafter kam zu einem eindeutigen Befund: Da Unis mehr und mehr zu Orten anwendungsorientierter Forschung werden, müssen sie den Sinn ihrer Arbeit erklären und Anerkennung auch außerhalb der Unis suchen."

Der Standard (

3.5.2006) enthüllt uns in diesem Bericht en passant, in welcher Weise die klassischen Textwissenschaften den Begriff Kulturwissenschaft gehijackt haben:

Über das Leben eines Zwischenschafters

"Kulturwissenschafter (ehem. Geisteswissenschaft, Anm.) haben es heute doppelt schwer: Mit dem Wandel der Universitäten sehen sie sich gezwungen, den Sinn ihrer Forschung zu erklären. Dabei gelten ihre Themen oft als lebensfern und ihre Ausdrucksweise als esoterisch. Auch gibt es für diese jungen, intelligenten Leute kaum mehr Aussicht auf eine fixe akademische Anstellung, so dass sie sich auf dem freien Markt beweisen müssen."

Interessant ist auch, dass hier auf dem

Podium nicht ein einziger Vertreter der Volkskunde oder ihrer Nachfolgedisziplinen hinzugezogen worden ist. Wie sich das erklärt, wäre auch mal eine kleine Recherche wert. Kurzum: eine Kulturwissenschaft im Sinne überwiegender Textauslegung und Philologie setzt sich gegenüber jenen ethnografisch orientierten Kulturwissenschaften durch, die mit einem weiten Kulturbegriff operieren, der insbesondere auch soziokulturelle Praktiken umfasst.

Doch nun zum eigentlichen Thema der zunehmenden Prekarität kulturwissenschaftlicher Arbeit:

Unsichere Bedingungen und außeruniversitäre Projekte: Kulturwissenschafter kämpfen um Anerkennung. Weg von klassischen Arbeitsverhältnissen: Viele freie Kulturwissenschafter sind an mehreren Universitäten tätig

Wenn der Bericht des Standards stimmt, dann hatte dieses Symposium eine merkwürdige Schlagseite:

"Vergangenes Wochenende widmete das Internationale Forschungszentrum für Kulturwissenschaften IFK diesen Kulturwissenschaftern ein eigenes Symposium: "No Guarantees - Innovative kulturwissenschaftliche Forschung unter unsicheren Bedingungen". Dabei wurde nicht nur die Situation der Kulturwissenschafter beklagt. Man ging auch der Frage nach, inwieweit von ihnen kreative Impulse für die Kulturwissenschaften zu erwarten sind. In seiner einleitenden Rede verwies Mitchell Ash, Professor für Geschichte an der Universität Wien, darauf, dass um 1900 die Privatdozenten in Wien sich ebenfalls in einer finanziell schwierigen Situation befanden. Trotzdem konnten damals außerhalb der Universitäten die Sozialwissenschaften entstehen. Auch die Wiener Schule, ein Verbund von Volkswirtschaftern, war außeruniversitär verankert. Genauso wie der legendäre Wiener Kreis in der Philosophie. Darüber hinaus bildeten sich zahlreiche Netzwerke zwischen Unis und Museen in der Kunstgeschichte, Ethnologie und der Volkskunde aus. "Hören wir endlich auf, auf die Uni-Institute zu starren", sagte Ash."

Na ja, wenn man die Schotten dicht macht, dreht jeder der bei Verstand ist erst mal bei und sucht sich andere Geldquellen und versieht das mit entsprechender Sinngebung:

"Dass viele Kulturwissenschafter oft gar keine Karriere innerhalb der Universität mehr anstreben, mag zunächst überraschen. Tatsächlich haben sie in einer losen Anbindung an die Universitäten neue Freiheiten entdeckt, so Herta Nöbauer vom Zentrum für Frauenförderung und Genderforschung, die sich im Zuge ihrer Doktorarbeit mit dem Phänomen intensiv beschäftigt hat. Dazu zitiert sie eine externe Lektorin: "Ich will kommen. Ich will meine Arbeit tun. Ich will wieder gehen. Das hier ist mir alles zu eng." Auch verstehen einige das Unterrichten von Studenten als bewussten Teil einer politischen Praxis. Einen Namen für seine neu gefundene Identität hatte Oliver Hochadel, universitärer Lektor und Wissenschaftsjournalist. Er bekannte: "Ich bin ein Zwischenschafter." Ein Standbein in und eines (oder mehrere) außerhalb der Universität zu haben, sei charakteristisch für die freien Kulturwissenschafter. Einerseits sei das notwendig, um sich das finanzielle Überleben zu sichern. Andererseits könnten daraus wertvolle Inputs für die eigene Arbeit gewonnen werden."

Ante Te Heesen, zurzeit Mitarbeiterin am Max Planck Institut für Wissenschaftsgeschichte, betonte etwa, wie wichtig es für sie war, Ausstellungen zu machen. Sie selbst habe dadurch viel gelernt. Gleichzeitig konnte sie so ihr Wissen einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich machen. Allerdings musste sie zugeben, dass die akademischen Lorbeeren für diese Art von Arbeit sehr gering sind. Hier ortet Christina Lutter, unter anderem Dozentin am Institut für Geschichte der Universität, denn auch eines der größten Probleme: "Die klassischen Standards für eine Universitätskarriere bleiben bestehen."

Als ob diese Entwicklung nicht in erster Linie das Ergebnis von Ressourcenknappheit auf der einen Seite und der Entwertung von Bildungstiteln auf der anderen Seite ist.

"Besonders originelle Projekte liefen folglich immer Gefahr, marginalisiert zu werden. Das Bewusstsein darüber, dass man sich am Rande bewegt, kann aber wiederum befreiend wirken. Da man dadurch weniger dazu gedrängt ist, allein für Akademia zu schreiben, hofft Anton Holzer, der sich seit 25 Jahren mit Fotogeschichte beschäftigt, auf einige positive Effekte: "Ich wünsche mir, dass die Texte wieder vergnüglicher und augenzwinkernder werden. So könnte die Forschung wieder mehr Leute erreichen."

In einem waren sich schließlich alle einig: Die Stipendienmöglichkeiten für freie Forscher sollten besser werden. Mit den monetären Unsicherheiten steigt nämlich die Anfälligkeit für Krankheit und Depression. Auf die Frage aus dem Publikum, was die Freien letztlich motiviere, unter solch prekären Bedingungen zu arbeiten, antwortete Nöbauer spontan: "Es gibt einfach eine ganz, ganz große Lust am wissenschaftlichen Arbeiten!"(Thomas Mündle/DER STANDARD Printausgabe, 3. Mai 2006)

So kann man sich die Lage natürlich auch zurecht legen. Das bisschen Prekarität und Depression wird dann nur noch zu einer Frage zwischen mir und meinem Motivationstrainer. Der obligatorische Appell das Füllhorn müsse mittels erhöhtem Stipendien-Output etwas reichhaltiger werden als Weisheit letzter Schluss zu verkaufen, ist dann doch ziemlich blauäugig und hört sich aus dem Munde wohlbestallter Professoren auch ein wenig zynisch an. Ohne Kranken- und Sozialversicherung machen die einen Arbeit, die ihnen Spaß macht und die anderen können es sich aussuchen, ob sie noch Lust haben oder nicht ...

... Aber man soll sich ja nicht spalten lassen - doch dann bedarf es doch etwas mehr und eines anderen Engagements als es sich am Wiener IFK artikuliert hat (oder zumindest sichtbar wurde).

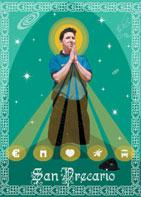

Und "wir" "VolkskundlerInnen" gehen nicht zum Motivationstrainer- wir haben schließlich immer noch unsere Heiligen und die damit verbundenen erprobten Praktiken, die uns in allen Lebenslagen aus der Patsche helfen:

Oh Heiliger Prekarius -

Omnia sunt communia:

Oh heiliger Prekarius,

Beschützer unser, der Prekären dieser Erde,

Gib uns heute den bezahlten Mutterschutz.

Schütze die Leiharbeiter der Zeitarbeitsfirmen,

die Arbeitskraftunternehmer der Call Center,

die Zahler der Mehrwertssteuer und

die Ich-AGs vor den Billigjobs.

Gib ihnen bezahlten Urlaub und einen Mindestlohn,

Rentenzahlungen und Krankenkassenbeiträge

und bewahre sie vor Entlassungen.

Heiliger Prekarius, der du uns vor den Untiefen im sozialen Netz beschützt,

bete für uns, das ohne festen Arbeitsvertrag seiende Kognitariat.

Bring dem Heiligen Petrus, Jakobus, Paulus und allen Heiligen

unser demütiges Flehen nahe.

Erinnere dich der Seelen ohne Kündigungsschutz,

gequält von den heidnischen Gottheiten

des Freien Marktes und der Flexibilisierung,

die arbeiten müssen ohne Zukunft noch Sicherheit

ohne Rentenansprüche noch Würde.

Erleuchte mit Hoffnung die Arbeiter im Dunkeln.

Denn Dein ist die Lohnfortzahlung

und das Weihnachtsgeld in Ewigkeit!

Amenkschoenberger - 8. Mai, 20:28

In der aktuellen Ausgabe von

In der aktuellen Ausgabe von