Call for Papers - ICOHTEC Symposium 2007

The International Committee for the History of Technology’s 34th

Symposium in Copenhagen, Denmark, 14-19 August 2007

Deadline for proposals is 15 January 2007

Fashioning Technology: Design from Imagination to Practice is the symposium’s general theme. While open to all proposals dealing with the history of technology, the program committee suggests the following subthemes for the consideration of session organizers and contributors:

- Consequences of design, purposeful and accidental

- National styles in design and technology: myth or fact?

- Embodying design in products

- Social and/or cultural values in the design of products, machines

and systems

- Designers: craftsmen, engineers, artists, or something else?

- Fe/male designs: sex and gender in design

- Tweaking technology and products: users as designers

- Imaginary designs: unrealized, utopian and immaterial

constructions

- Design history in the context of the history of technology

- Designing consumption from commodities to malls

- Reshaping spaces: landscapes, cityscapes and technoscapes

- The fashioned body: technologies of food, clothing and medicine

- Building technoscience: design in the laboratory

We urge contributors to organize sessions of three or more papers. Individual paper submissions will, of course, be accepted. Note:

Membership in ICOHTEC is not required to participate in the

symposium.

Special features of ICOHTEC’s 34th Symposium include the annual Mel Kranzberg Lecture by a distinguished historian of technology, the traditional Jazz Night, several excursions, and a special plenary

“Copenhagen Session” of invited scholars.

INDIVIDUAL PAPER proposals must include: (1) a 250-word maximum) abstract in English; and (2) a one-page CV. Abstracts should include the author’s name and email address, a short descriptive title, a concise statement of the thesis, a brief discussion of the sources, and a summary of the major conclusions. Please indicate if you intend your paper for one of the specified subthemes. In preparing your paper, remember that presentations are not full-length articles. You will have no more than 20 minutes to speak, which is roughly equivalent to 8 double-spaced typed pages. Contributors are encouraged to submit full-length versions of their papers after the conference for consideration by ICOHTEC’s journal ICON. If you are submitting a paper proposal dealing with a particular subtheme, please indicate this in your proposal, and assist the program committee in assigning your paper to a session. Sessions organized by the program committee will not have a formal commentator but a “respondent” may be appointed to attend the session and give the first comment on the presentations. For more suggestions about preparing your symposium presentation, please consult the guidelines at the

symposium web site.

SESSION proposals must include, in addition to abstracts and CVs for each paper as described above: (1) an abstract of the session (250 words maximum), listing the proposed papers, and a chair, as well as a respondent (if desired), for each section; (2) and a one-page CV for each contributor, including chair and respondent. Sessions should consist of at least three speakers, and may include several sections of three speakers each, which might extend over more than one day.

Proposal submission Proposals for individual papers and sessions can be entered on the website www.icohtec2007.dk under PROPOSALS after 1 October 2006.

You may sign up for an e-mail service which reports back once the Integrated Digital Conference System for ICOHTEC 2007 is activated.

If web access is unavailable, proposals may be sent by fax to The Conference Office, ICOHTEC 2007 at +45 4588 3040.

Otherwise they may be sent via regular mail postmarked not later than 1 January 2007 to The Conference Office, ICOHTEC 2007, DTV, Postbox 777, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark.

The program committee, chaired by Barton C. Hacker, will notify all

who submitted proposal of their acceptance or rejection by

1 february 2007.

All questions should be submitted to icohtec07 [at] dtv [dot] dk

Graduate students members of the Society for the History of Technology (SHOT) are eligible for travel support.

Go to

kschoenberger - 22. Sep, 09:13

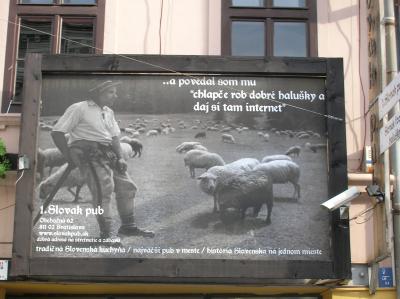

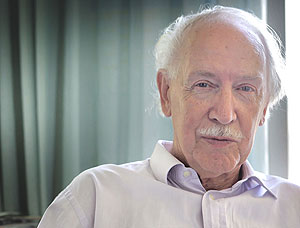

Fotografien aus dem Tübinger Ludwig-Uhland-Institut der fünfziger Jahre" im Rahmen eines Studienseminars unter der Leitung des Fotohistorikers Ulrich Hägele. Zu den meisten Negativen hatte Bausinger handschriftlich kurze Angaben in die Alben notiert. Von vielen Bildern musste allerdings der Entstehungszusammenhang erst rekonstruiert werden. Hierzu befragten die Studenten den Autor über seine Fotografien, seine Arbeit und die damalige Zeit. In der Ausstellung sind Bausingers Fotografien mit entsprechenden Interviewpassagen versehen, dadurch gewinnt der Besucher einen sehr persönlichen Einblick in den frühen Werdegang einer wissenschaftlichen Karriere. Zudem werden die Bilder mit Beispielen aus der Fotogeschichte konterkariert: "Hermann Bausinger operierte mit seiner Kamera ja nicht in einem luftleeren Raum", betont Hägele, "wie jeder Fotograf verarbeitete er in seinem Werk Bilder, die er im Gedächtnis gespeichert hatte." Bausinger fotografierte als Assistent des Ludwig-Uhland-Instituts mit der Institus Leica zwischen 1953 und 1960 vor allem auf Forschungsreisen und Exkursionen. Die Schwarzweißfotografien

Fotografien aus dem Tübinger Ludwig-Uhland-Institut der fünfziger Jahre" im Rahmen eines Studienseminars unter der Leitung des Fotohistorikers Ulrich Hägele. Zu den meisten Negativen hatte Bausinger handschriftlich kurze Angaben in die Alben notiert. Von vielen Bildern musste allerdings der Entstehungszusammenhang erst rekonstruiert werden. Hierzu befragten die Studenten den Autor über seine Fotografien, seine Arbeit und die damalige Zeit. In der Ausstellung sind Bausingers Fotografien mit entsprechenden Interviewpassagen versehen, dadurch gewinnt der Besucher einen sehr persönlichen Einblick in den frühen Werdegang einer wissenschaftlichen Karriere. Zudem werden die Bilder mit Beispielen aus der Fotogeschichte konterkariert: "Hermann Bausinger operierte mit seiner Kamera ja nicht in einem luftleeren Raum", betont Hägele, "wie jeder Fotograf verarbeitete er in seinem Werk Bilder, die er im Gedächtnis gespeichert hatte." Bausinger fotografierte als Assistent des Ludwig-Uhland-Instituts mit der Institus Leica zwischen 1953 und 1960 vor allem auf Forschungsreisen und Exkursionen. Die Schwarzweißfotografien