Volkskunde vs. Völkerkunde? Kulturwissenschaftliche Technikforschung and Cyberanthropology

Alexander Knorr ist Wissenschaftlicher Assistent an der LMU München an der Fakultät für Kulturwissenschaften / Institut für Ethnologie und Afrikanistik. Dort betreibt er unter anderem ein englischsprachiges Weblog "xirdalium" zu seinem Schwerpunkt Cyberanthropologie ("a blog in the strict

sense of the term accompanying the c y b e r anthropological

research-project 'm a x m o d'") . Nun hat er offensichtlich dieses Weblog hier entdeckt und nimmt das zum Anlass, sich prinzipiell zum Verhältnis von Volkskunde und Völkerkunde zu äußern.

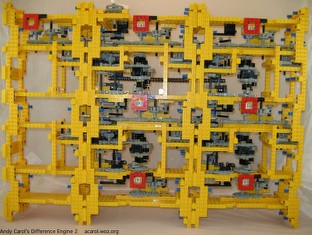

(Diese Abbildung ist der Aufmacher für seinen Weblogeintrag)

Zunächst zitiert er ausführlich aus unserer englischen Selbstdarstellung (scrollen). Dabei versucht er seinem englischsprachigen Publikum den Unterschied zwischen Volkskunde und Völkerkunde zu erklären:

"Now you may ask what is "Volkskunde" and how is it differentiated from ↵sociocultural anthropology?"

Für seine Argumentation greift er auf die Erklärung von Alan Barnard ("History and Theory in Anthropology") zurück, die mir dann doch etwas zu schlicht ausfällt, da sie offensichtlich den Stand vor 1970 referiert und wenigstens in den mir im Moment verfügbaren Auszügen die nach 1970 stattgefundenen Entwicklungen (etwa die Hinwendung zu den Sozialwissenschaften insgesamt, zu den Cultural Studies oder zur Sozialgeschichte bzw. ihre zentrale Rolle für die Durchsetzung der Alltagsgeschichte nicht reflektiert oder wenigstens erahnen lässt):

"In Germany and parts of Central and Eastern Europe, there is a further distinction, namely between Volkskunde and Völkerkunde. These terms have no precise English equivalents, but the distinction is a very important one. Volkskunde usually refers to the study of folklore and local customs, including handicrafts, of one's own country. It is a particularly strong field in these parts of Europe and to some extent in Scandinavia. Völkerkunde is the wider, comparative social science also known in Germany as Ethnologie. (Barnard 2000: 2)"

Schließlich informiert A. Knorr über die Irrungen und Wirrungen der Münchner Version der BA/MA-Einführung und den Konsequenzen dessen, dass die Münchner Volkskunde sich den Zusatz "Europpäische Ethnologie" gegeben hat, was im übrigen auch andernorts immer wieder diskutiert wurde, aber offensichtlich hier am weitesten fortgeschritten ist :

"And indeed since quite some years Munich's Institut für Volkskunde has added Europäische Ethnologie to its name. This addition lured some outsiders, namely within the university's higher administration, to the following request: "Fuse those two things, they have converged to indistinguishability already!" The "greater vision" was to have the fusage manifested in one BA-course-of-studies, and pressure towards that end was executed upon us. For roughly the last one and a half years we had intensive talks with our Volkskunde-peers. In terms of envisioned structure the result of the talks indeed is a combined BA, but with two clearly separated MAs on top of it. The really worthwhile results of the talks are the vast clarification of indeed different methods, perspectives and approaches at large. Volkskunde and Völkerkunde of course are kin disciplines which share a lot—but there's a big heap they don't share. Herein lies the value of cooperation: mutual influence and benefit. Interdisciplinarity—still one of the biggest buzzwords flying around into every direction within the ivory tower and beyond—needs disciplines as a prerequisite."

Es dürfte der Zustand der Wissenschaftslandschaft insgesamt sein, nämlich die zahlreichen Versuche Hochschule zu ökonomisieren, der dazu führt, dass die an sich vernünftige Bestrebung, das Gemeinsame zu betonen, in dieser Form ad absurdum geführt wird.

"And it's not meant as a melting pot. The same is true for the respective sub-genres cyberanthropology and Kulturwissenschaftliche Technikforschung. There's still the naive, cliché-laden way of how to distinguish disciplines: Them guys are looking at Europe, and them other guys are looking on Africa; those two gangs are both looking at technology ... That way of defining and circumscribing academical endeavours is as dated as hat and helmet pictured above. They are a joke at best."

In der Tat, so lässt sich die Geschichte nicht mehr erzählen. Insbesondere im Forschungskolleg Kulturwissenschaftliche Technikforschung nicht mehr. Mehr dazu, in den nächsten Wochen.

Aber: What about "the heap, they don't share"?

Vielleicht nur soviel aus meiner Sicht, nämlich dass es in unserer Fachperspektive keinen Sinn macht (wobei ich das für die Ethnologie nicht in Abrede stellen möchte und so etwas - um ein Thema zu pushen - eine Zeit lang auch stimmig sein kann), das Internet im Sinne einer CyberVolkskunde oder Cyberkulturwissenschaft zu untersuchen. Ich sehe darin ein mediales Artefakt, dass insbesondere in Verknüpfung mit dem 'Real Life' von Bedeutung ist.

Das ist aber in der Tat ein interessanter Punkt. Vielleicht können wir uns darüber in eine konstruktive Diskussion verwickeln.

sense of the term accompanying the c y b e r anthropological

research-project 'm a x m o d'") . Nun hat er offensichtlich dieses Weblog hier entdeckt und nimmt das zum Anlass, sich prinzipiell zum Verhältnis von Volkskunde und Völkerkunde zu äußern.

(Diese Abbildung ist der Aufmacher für seinen Weblogeintrag)

Zunächst zitiert er ausführlich aus unserer englischen Selbstdarstellung (scrollen). Dabei versucht er seinem englischsprachigen Publikum den Unterschied zwischen Volkskunde und Völkerkunde zu erklären:

"Now you may ask what is "Volkskunde" and how is it differentiated from ↵sociocultural anthropology?"

Für seine Argumentation greift er auf die Erklärung von Alan Barnard ("History and Theory in Anthropology") zurück, die mir dann doch etwas zu schlicht ausfällt, da sie offensichtlich den Stand vor 1970 referiert und wenigstens in den mir im Moment verfügbaren Auszügen die nach 1970 stattgefundenen Entwicklungen (etwa die Hinwendung zu den Sozialwissenschaften insgesamt, zu den Cultural Studies oder zur Sozialgeschichte bzw. ihre zentrale Rolle für die Durchsetzung der Alltagsgeschichte nicht reflektiert oder wenigstens erahnen lässt):

"In Germany and parts of Central and Eastern Europe, there is a further distinction, namely between Volkskunde and Völkerkunde. These terms have no precise English equivalents, but the distinction is a very important one. Volkskunde usually refers to the study of folklore and local customs, including handicrafts, of one's own country. It is a particularly strong field in these parts of Europe and to some extent in Scandinavia. Völkerkunde is the wider, comparative social science also known in Germany as Ethnologie. (Barnard 2000: 2)"

Schließlich informiert A. Knorr über die Irrungen und Wirrungen der Münchner Version der BA/MA-Einführung und den Konsequenzen dessen, dass die Münchner Volkskunde sich den Zusatz "Europpäische Ethnologie" gegeben hat, was im übrigen auch andernorts immer wieder diskutiert wurde, aber offensichtlich hier am weitesten fortgeschritten ist :

"And indeed since quite some years Munich's Institut für Volkskunde has added Europäische Ethnologie to its name. This addition lured some outsiders, namely within the university's higher administration, to the following request: "Fuse those two things, they have converged to indistinguishability already!" The "greater vision" was to have the fusage manifested in one BA-course-of-studies, and pressure towards that end was executed upon us. For roughly the last one and a half years we had intensive talks with our Volkskunde-peers. In terms of envisioned structure the result of the talks indeed is a combined BA, but with two clearly separated MAs on top of it. The really worthwhile results of the talks are the vast clarification of indeed different methods, perspectives and approaches at large. Volkskunde and Völkerkunde of course are kin disciplines which share a lot—but there's a big heap they don't share. Herein lies the value of cooperation: mutual influence and benefit. Interdisciplinarity—still one of the biggest buzzwords flying around into every direction within the ivory tower and beyond—needs disciplines as a prerequisite."

Es dürfte der Zustand der Wissenschaftslandschaft insgesamt sein, nämlich die zahlreichen Versuche Hochschule zu ökonomisieren, der dazu führt, dass die an sich vernünftige Bestrebung, das Gemeinsame zu betonen, in dieser Form ad absurdum geführt wird.

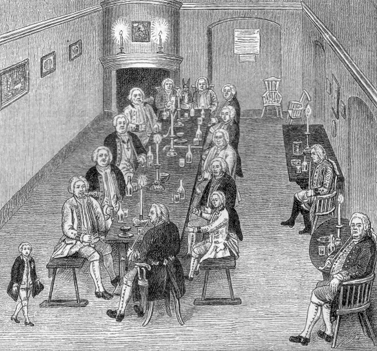

"And it's not meant as a melting pot. The same is true for the respective sub-genres cyberanthropology and Kulturwissenschaftliche Technikforschung. There's still the naive, cliché-laden way of how to distinguish disciplines: Them guys are looking at Europe, and them other guys are looking on Africa; those two gangs are both looking at technology ... That way of defining and circumscribing academical endeavours is as dated as hat and helmet pictured above. They are a joke at best."

In der Tat, so lässt sich die Geschichte nicht mehr erzählen. Insbesondere im Forschungskolleg Kulturwissenschaftliche Technikforschung nicht mehr. Mehr dazu, in den nächsten Wochen.

Aber: What about "the heap, they don't share"?

Vielleicht nur soviel aus meiner Sicht, nämlich dass es in unserer Fachperspektive keinen Sinn macht (wobei ich das für die Ethnologie nicht in Abrede stellen möchte und so etwas - um ein Thema zu pushen - eine Zeit lang auch stimmig sein kann), das Internet im Sinne einer CyberVolkskunde oder Cyberkulturwissenschaft zu untersuchen. Ich sehe darin ein mediales Artefakt, dass insbesondere in Verknüpfung mit dem 'Real Life' von Bedeutung ist.

Das ist aber in der Tat ein interessanter Punkt. Vielleicht können wir uns darüber in eine konstruktive Diskussion verwickeln.

kschoenberger - 16. Feb, 20:23